エスパスのベンチレーションボックスの基本構造と

今回の改造計画のお話

。

本当に、「なんで?」って感じ(笑)

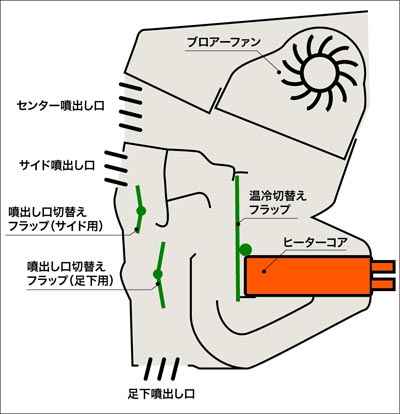

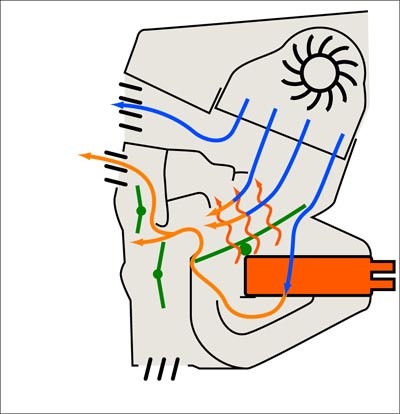

◆これが、僕のエスパス(タイプ1系?)の空調全体図です。

元々僕のタイプには、エアコン設定がなかったため(古い〜)、エバポレーターや内気外気切替フラップのボックスなどは、タイプ1-2のものの流用と思われます。もしくは、まったくの社外品って可能性もありますけど(苦笑)

このため、純正の仕様(ヒーターのみ)だと、内気外気切替ボックスは存在しません。

「いつも外気導入」です。

ですから

、今回のようにエアコンを付けた時に、「エアコン(冷気)専用」として内気循環させるようになっています。切替スイッチは無く、エアコンスイッチと連動して内気外気を切り替えるようになっています。

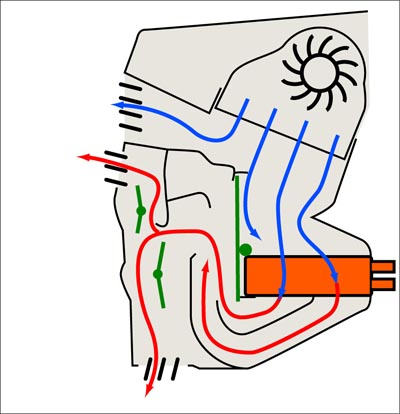

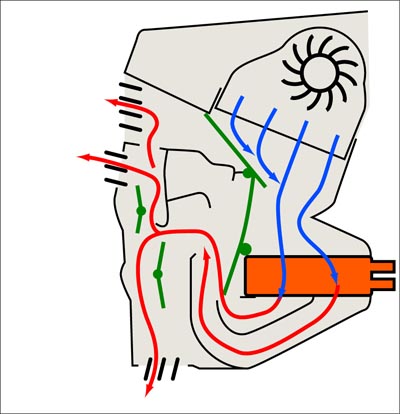

◆これが、暖房時の流れ。

外気を取り入れて、ヒーターコアを通し温風にしてから、室内に吹き出しています。

基本的に、これしか考えてないような(笑)。

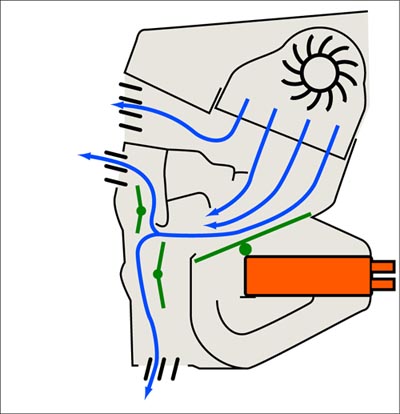

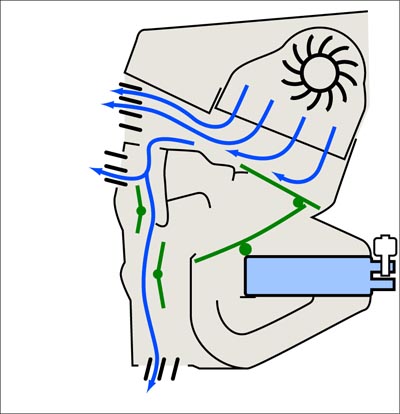

◆こちらが、冷風…というか、非暖房時。

外気を導入し、

温冷切替フラップが動いて、

取り入れた空気をヒーターコアに通さず、直接室内に吹き出しています。

◆これが、エアコン使用時の流れです。

エアコンのスイッチを入れると、同時に内気外気切替フラップも動いて、内気循環になります。

もちろん、冷気を出すわけですから、温冷切替フラップは、ヒーターコアを通さない側に動かします。

と、理屈でいくと、これでも良いのですが、現実はいろいろと問題がありますね。

暖房時の問題点としては、内気導入出来ないことで、効率が悪い。

冷房時は、まず第一に、すべてがダッシュボードの下にあるので、夏場は相当暑くなります。そのため、エバポレーターで冷たくなった空気も、切替ボックス、ブロアファン、ベンチレーションボックスの間で、かなり熱損失があります。

さらに、内気外気切替されていても、隙間風は入ってくるわけで、切替ボックス内で冷たい空気と外気が混ざってしまいます。

さらにさらに…と、ここからは、個別に話を進めます。

◆これが、ベンチレーションボックスの断面です。

上のブロアーファンからドバーッとエアを取り込んで、「温冷切替えフラップ」や「噴き出し口切替フラップ」で行く先を変えるようになっています。

が…、ん??この時点で、センター噴き出し口に対しては、どこのフラップも関与していないことに気が付きます。

ということは、センター噴き出し口は、「いつでも」外気が「ただ出てくるだけ!」という構造…なんで???

フランスなら、いつも気候が良いので、これでOKってことなんでしょうか…

いや!これって、まったく「三角窓」の延長線上の考え方じゃ…概念がふる〜い

(笑)

それから、ここでは省略してありますが、フロントガラスの曇り取り用のエアは、センター噴き出し口の両側を通ってダッシュボード裏の通路に繋がっています。

◆この絵が温風時のものです。

ブロアーファンから入ってきた外気は、一部がそのままセンター噴き出し口に向かい、残りがヒーターコアの方向に向かいます。

ヒーターコアを通り抜ける際、外気は温められて温風になり、それぞれの噴き出し口から出て行きます。

それにしても、さっきも書いたとおり、センター噴き出し口からは、外気がそのまま出てくるので、ここはいつも閉じておかないと、効率が悪いですよね。

ここを閉じれば、行き場を失った外気は、結果ラジエターコアの方向に向かう…というわけです。

ま、とりあえず、これはこれで良いでしょう。

◆こちらが、冷風の時です。

温風時同様、外気の一部はセンター噴き出し口に向かい、その他はベンチレーションボックスの奥に進みます。

が、温風時と違って、ヒーターコア上のフラップが閉じているので、外気はヒーターコアを通らずに、各噴き出し口に向かうというわけです。

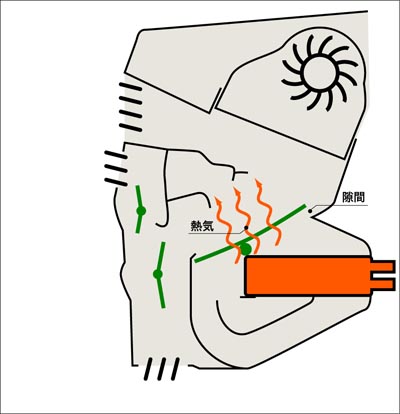

◆さて、今までのは新品の話や理屈であって、現在の状況はというと…

温冷切替フラップが変形し、冷風用にセットしても閉まりきらない状態になっていました。

また、ヒーターコアはいつも温められているので、その熱気がプラスティック板を通してベンチレーションボックス内を温めてしまいます。

さらにさらに、ベンチレーションボックスはエンジンルームと隣接しているため、全体がどんどん暖かくなる…という、まったくもって「冷たくする」には不向きな状態となってしまっているわけです。

◆このため、想像の範疇ですが、冷風時には、図のような流れになっていると思います。

一番の問題は、変形した温冷切替フラップの隙間からヒーターコア側にも空気が通ってしまい、冷風が温められてしまう。w

そこを回避した冷気も、漏れたり伝わってきたりしたヒーターコアの熱気に温められてしまう。

さらには、

隣接するエンジンルームや広大なダッシュボードに当たる日光の熱も加わってしまいますよね。

これが、冷風時でも「暖かい風」が出てきてしまう原因で、エアコン使用時も同じ流れになってしまっていると…(涙

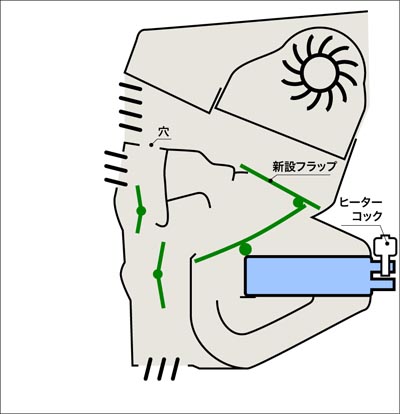

◆さて、そこでいくつか改良してみることしました。

1.ヒーターコック

まず、ベンチレーションボックス内の温度を下げるために、ヒーターコアを温めないようにすること!

この対策として、温められたラジエター液が入ってこないように、配管途中に切替コックを付けます。

当初は、図のように入ってくる側のみコックを付けてみたのですが、やはり熱はどんどん伝わってきてしまうので、最終的には出る側にもコックをつけ、完全に流れを遮断する予定です。

2.新設フラップ

次に、導入された風がヒーターコア側に行かないよう、新しいフラップを付けます。

とにかく、冷えた風をなるべくダイレクトに吹き出す!これが熱損失を抑えるには一番良いのではないかと。

そこで、図のように既存の温冷切替フラップ(変形してますが・笑)

に、ヒーターコア側への空路を塞ぐようなフラップを付けます。

これにより、導入された冷気は、ダイレクトにセンター噴き出し口に向かうことになります。

これでヒーターコアの余熱で温められることは無くなるし、温められたベンチレーションボックス内を通ることもなくなり、かなり熱損失は抑えられるはずです。

3.他空路用の穴

ただ、この仕様だと、センター噴き出し口以外の噴き出し口に風が回らなくなってしまいます。

まあ、背に腹は代えられなん!って気もするんですが、やはりせめてフロントガラス側には多少出て欲しいので、センター噴き出し口の通路に「穴」を空けました。どれくらいの風がこちらに流れるか…神のみぞ知るわけですが(笑)

◆で、改造後の流れは、こんな感じになるのでは…

ブロアファンから入ってくる冷気のほとんどは、直接センター噴き出し口から出て来ます。

そして、その一部(もしくは、センター噴き出し口を閉じてしまえば、全部)は、下の穴からサイドや足下、フロントガラスの噴き出し口に出て行くということです。

もちろん、既存のフラップは変形したままですし、新設フラップもケースとの間には隙間もあるので、いくらかはヒーターコア側に流れますが、ヒーターコックを閉めておけば、ヒーターコアそのものが暖かくならないので、それほど影響はないんじゃないかな?と。

◆ちなみに、これが改造後の温風時の流れです。

新設フラップを既存の温冷切替フラップと連動して動くようにしたため、温冷切替フラップを温風側にセットすると、センター噴き出し口への空路を塞ぐような形になります。

このため、今までは一部外気のままセンターから出ていた空気も全てヒーターコアを通って吹き出されるため、今までよりも効率が良くなると思います。

ま、全てが計画通り行く事はないと思うけど、やらないよりはマシ…なはずなので〜、早速作業開始!頑張ります!